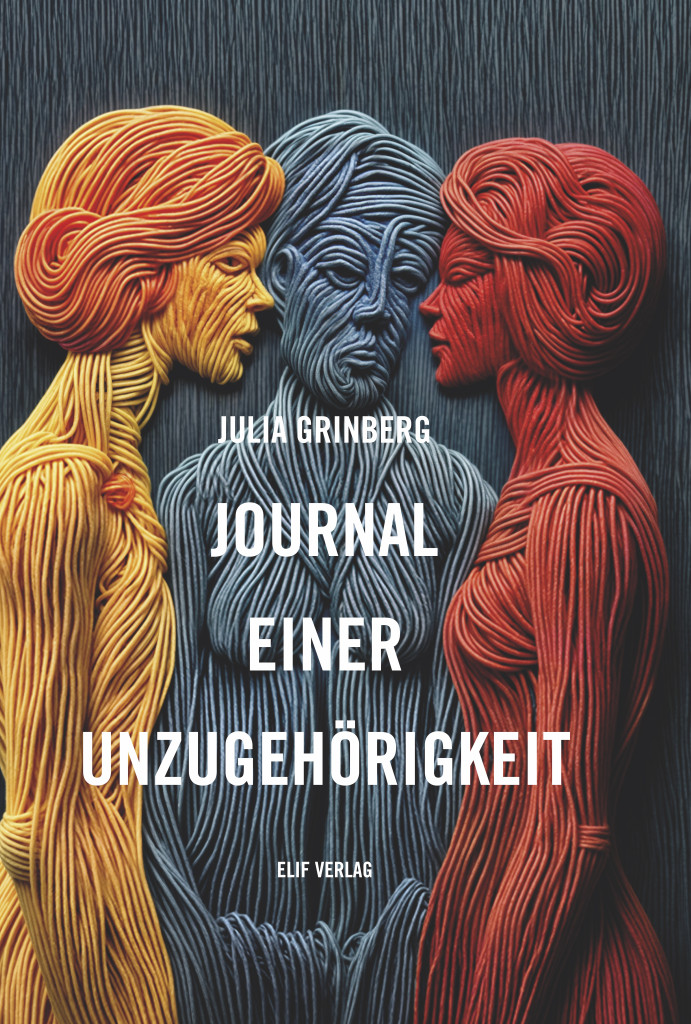

Sechs Kapitel umfasst Julia Grinbergs Journal einer Unzugehörigkeit (Elif Verlag), mit Namen wie Arbeitsheft, Winselgazette, Lauer-Organ oder Panikblätter. Namen, die zunächst irritieren, sich beim Lesen der dort jeweils zugeordneten lyrischen Kurzprosa aber zu sinnhaften Bildern formen. Das erzählende Ich beobachtet im Lauer-Organ beispielsweise ungeschönt das eigene Älterwerden. An Nataschas Geburtstag wird eine verrückte Alte in flamingo-pinkem outfit beschrieben, die der Betrachterin gefällt und sie bis zu dem Zeitpunkt lächeln lässt, bis sie bemerkt, dass sie selbst diese schrille Person ist. Eine Tragikomik schwebt über dieser Lauer-Organ-Prosa, immer durchsetzt von einer unbestimmt-bestimmten Sehnsucht. Holland ist so ein bestimmter Sehnsuchtsort, von dem geträumt wird, aber als ein „vergilbtes“ Land, nicht mehr weiß leuchtend, wie es vielleicht einst für die Erzählerin gewesen war. Selbstverständlich finden sich zwischen den Zeilen rätselhafte Sätze, fordern ihre Existenzberechtigung ein. Ungemein wohltuend für mich Leserin. Stück für Stück knabbere ich mich durch sie hindurch, genüsslich nasche ich an ihr, entschleunige meinen hektischen Arbeitsalltag mit ihr.

Passend dazu steht im Arbeitsheft, dem längsten Kapitel des Bandes, der Broterwerb im Zentrum der Betrachtungen. Die Ich-Erzählerin wird zur „Auftragsmörderin“. Gemordet werden soll: Die Zeit. Wozu diese sinnlose, äußerst anstrengende Aufgabe führt, beschreibt das Ich in am Tag von Hilfsmaßnahmen ambivalent:

Als was fühle ich mich?

Als Zwischenbemerkung eines Zustandes.

Eine fortlaufende Zweckentfremdung eines Daseins:

War dieses, bin jenes, auch etwas anderes,

ein Hochstapler zwischen

Singdrosseln und Turteltauben;

Suche, erkenne, dass ich

Nach mir suche, verdoppele den Elan, vergeblich. Ich – nichtig. Pseudo-Ich,

das Übrige vom Fasan am Straßenrand.

Mein Keim hat kein einziges Auge.

Laufe auf Spitzenschuhen,

um besser voranzukommen.

Ein Ich, das die Zeit damit verbringt, Zeit totzuschlagen, um Geld zu verdienen, muss sich am Wochenende natürlich erholen! Gelümmelt sollte werden, doch warum sprechen junge Menschen mittlerweile auch in ihrer Freizeit über „Effizienz“? Irritiert lauscht die Erzählerin den Gesprächen der Leute und stellt sich zuletzt vor wie sie heiraten und ihre Tochter Effizienz nennen. Es sind diese humorvollen Kommentare, die dafür sorgen, dass gesellschaftskritische Passagen ihre intellektuelle Schwere verlieren und Lacher beim Lesen erzeugen. Ähnlich funktioniert der Text zu viel für mich an diesem Samstagabend, wo sich ein Gefühl der (sozialen) Überforderung des Ichs überraschend in Glückseligkeit auflöst, weil die Erzählerin nach negativen Erfahrungen wieder positive erfährt, der Silberschmiedekurs eine Möglichkeit darstellt, sich positive Emotionen zu erarbeiten. Arbeit bleibt es allerdings; wer sich verkriecht, anstatt sich gegen die Unzumutbarkeiten des Alltags aufzulehnen, hat verloren. Nachdenklich resümiert das Ich an einem müden Freitag in der Badewanne:

(…) Ich denke an Raum und Zeit, Zeit, die mir wegrennt. Ich werde immer geiziger mit ihr. Egal, wie ich versuche, sie vor jedem zu schützen, egal, wie ich sie horte, sie versickert durch den porösen Alltag, verdunstet mit meinem Atem (…).

Allerdings: Trübsal blasen ist nicht! Zum Trotz wird am Samstagabend auf die Balz gegangen. Zum Kuckuck mit der fortschreitenden Zeit, der alternden Haut am Körper, der Appell des Ichs lautet hier: Sei dir selbst genug – dein Lächeln muss nicht objektgerichtet sein, um dich selbst glücklich zu machen.

Doch die Texte von Julia Grinberg wären nicht so vielschichtig, wenn sie nur um das Ich kreisen würden. Allgemein menschliche Bedürfnisse, wie die Sehnsucht nach Regen, auch für die Natur, thematisieren auf literarische Weise die Auswirkungen des Klimawandels und deuten darüber hinaus auf den allgemein katastrophalen Zustand der Welt hin:

(…) Vielleicht kommt er doch,

der Regen als Sehenswürdigkeit,

als Ammenmärchen, das wahr geworden ist,

der Regen als Zuversicht, für die zahme Zukunft zu sorgen.

Ob der Regen es allein schafft,die Hoffnung auf Zukunftsperspektiven im Angesicht so vieler Kriege aufrechtzuerhalten?

In einem der letzten Kapitel, in Panikblätter, spielt der Krieg in der Ukraine eine Rolle und was er mit der zugewanderten Ich-Erzählerin macht, wenn sie in Wien eine „russisch-russische Aussprache“ hört. Sie schaut die Sprechenden, anders als die Russen mit ukrainischem Sound in der Sprache, böse an. Schuld an ihrer schwarz-weiß-Sicht, die sie direkt reflektiert, sind wiederum die Russen, weil sie aufgezwungen ist.

Die permanente Unzugehörigkeit des Ichs führt zur Überlegung, an einem ganz anderen Ort, z.B. in Australien, dem Krieg in Europa und dessen drohender Ausweitung zu entkommen. Doch die eigenen Kinder halten nichts vom Plan der Ich-Erzählerin auszuwandern. Sie möchten in Deutschland bleiben. Diese erkennt daraufhin, dass sie paradoxerweise, wie eine Schwalbe eine Heimat für andere erschaffen hat, ohne sich selbst irgendwo zugehörig zu fühlen:

Habe ich doch die Zugehörigkeit hergestellt, wie eine Schwalbe ihr Nest mit Körpersekret erbaut? Andere Baumaterialien hatte ich nicht. Sollte ich das geschafft haben, unbeholfen, ohne mir darüber im Klaren zu sein, und ausgerechnet jetzt ist diese Zugehörigkeit beständig geworden?

Wie aus vielen dieser berührenden, hochliterarischen Texte der Dichterin Julia Grinberg spricht auch hier ein starkes, unkaputtbares Ich. Das tröstet ungemein und lässt den Zustand der Unzugehörigkeit als einen (auch) bereichernden, widerständigen, erscheinen.

Neue Kommentare